The Life of David Gale

The Life of David Gale: Wahrheit auf Lebenszeit

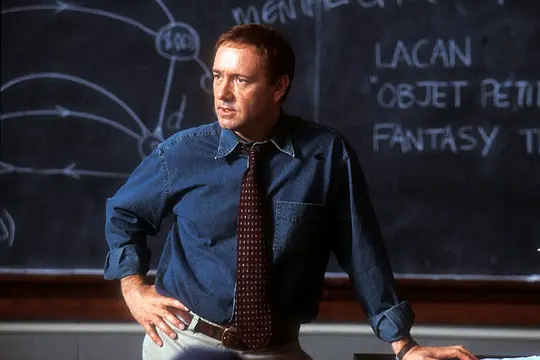

Alan Parkers kontroverser Justizthriller (2003) mit Kevin Spacey als David Gale, einem todgeweihten Ex-Professor und Anti-Todesstrafen-Aktivisten, erzählt eine Geschichte, die so verstörend wie gedankentief ist. Kate Winslet als Journalistin Bitsey Bloom erhält exklusiven Zugang zu Gales letzten 72 Stunden vor der Hinrichtung. Was als Routineinterview beginnt, entpuppt sich als moralisches Labyrinth: Gales Mitstreiterin Constance (Laura Linney) wurde tot aufgefunden – alle Indizien deuten auf ihn als Mörder.

Drei Tage bis zur Wahrheit

Die Erzählstruktur springt zwischen Blooms Recherchen und Gales Rückblenden als charismatischer Philosophieprofessor. Die Schlüsselszene in der Uni-Aula, wo Gale Studenten die Logik der Todesstrafe dekonstruiert („Wie viele Unschuldige sind akzeptable Kollateralschäden?“), hallt durch den ganzen Film. Unter Parkers Regie wird Texas‘ Death Row zur Bühne für ein existentielles Drama: Gale, einst lautstarker Gegner der Hinrichtung, wartet nun selbst auf den Todestropfen.

Ein Drehbuch wie eine Guillotine

Charles Randolphs Script ist ein meisterhafter Balanceakt zwischen Justizthriller und philosophischem Diskurs. Jede Enthüllung – etwa Gales Alkoholismus oder Constances Krebsdiagnose – verändert die moralische Landschaft. Die ikonische Videoband-Szene, wo Bloom realisiert, dass sie Teil eines größeren Plans wurde, ist ein Schockmoment, der den Zuschauer ebenso trifft wie die Protagonistin. Spacey spielt Gale als facettenreiches Porträt aus Arroganz, Verzweiflung und letzter Hoffnung.

Ein Film, der kein Urteil fällt

Der finale Twist – hier bewusst nicht gespoilert – transformiert den Film von einem Krimi zu einer erschütternden Parabel über Opferbereitschaft. Parker vermeidet einfache Antworten: Ist Gale Märtyrer oder Manipulator? Die letzte Einstellung, ein Zoom auf Blooms tränennasses Gesicht, überlässt das Urteil dem Publikum. Trotz gemischter Kritiken bleibt der Film ein wichtiger Beitrag zur Todesstrafendebatte – und Beweis, dass Kino politisch sein kann, ohne belehrend zu wirken.